|

Dem

Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich

eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten

Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums

in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der

nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart

für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis

österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols

abenteuerlichstes Wildwasser". Dem

Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich

eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten

Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums

in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der

nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart

für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis

österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols

abenteuerlichstes Wildwasser".

Es handelt sich um das

Gebiet der Roten und Weißen Valepp, die sich etwa an der Landesgrenze

zwischen Bayern und Tirol zur Brandenberger Ache vereinigen

und dann durch eine wilde Schluchtenlandschaft über Kaiserklamm,

Tiefenbachklamm nach Kramsach ihre Wassermassen in den Inn führen.

Beidseits dieser Wildwässer erstreckt sich eines der größten

Waldgebiete Südbayerns und Nordtirols.

73 km2

umfasst das Einzugsgebiet, aus dem das Holz zu Tal gebracht

wurde. Das Holz wurde schon im Mittelalter in kleinerem Umfange

auf diesen Gewässern getriftet, aber erst im 15. Jahrhundert

beginnt die Geschichte der größten Trift auf europäischem Boden.

1409 erteilte der damalige Herzog Stefan III. von Oberbayern-Tirol

den Grafschaften Brandenberg, Rattenberg und Kramsach die Erlaubnis,

einen Rechen zum Auffangen des Holzes zu erbauen. Dieser entstand

am Ende der Brandenberger Ache vor der Einmündung in den Inn

in der Nähe von Kramsach.

1480 begann unter der Herrschaft

des bayerischen Herzogs Albrecht IV., der mit Elisabeth von

Österreich verheiratet war, die ausgiebige Nutzung und der umfangreiche

Waldeinschlag in diesem riesigen Gebiet. Grund war die Entstehung

der Bergbau- und Hüttenbetriebe um Rattenberg, Schwaz und Kramsach.

Dort wurde damals Eisenerz, Kupfer, ja sogar Silber und Gold

im Bergbau gewonnen und verhüttet. Die dafür notwendigen enormen

Holzmengen erforderten daher eine besondere Art der Talbringung.

So entstand die Trift der Brandenberger Ache.

Die Voraussetzungen

für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,

bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt

auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in

dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.

Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man

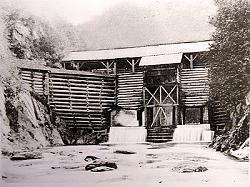

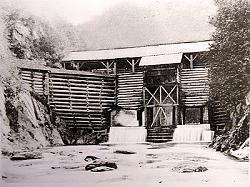

auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert

zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen

Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln

gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein

Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die

Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa

von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz

nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.

Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr. Die Voraussetzungen

für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,

bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt

auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in

dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.

Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man

auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert

zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen

Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln

gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein

Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die

Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa

von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz

nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.

Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr.

Damals gehörte

der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,

die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.

Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12

Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach

dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte

Klause gebaut. Damals gehörte

der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,

die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.

Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12

Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach

dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte

Klause gebaut.

Ganze 7 mal musste dieses Stauwerk bei der

Erstellung des Triftbetriebs erneuert werden, weil die ersten

Holzkastenklausen dem enormen Druck und der Belastung durch

Wasser und Stämme nur etwa 15 Jahre Stand hielten.

1934 wurde

die Klause dann einige Meter weiter talwärts verlegt und erstmals

mit Betonpfeilern ausgerüstet. So ergab sich eine Stauhöhe von

damals 14 Metern.

Es folgt eine kurze Beschreibung

einer Trift. Wie ging eine solche Trift vor sich?

Forstamtmann Max Fackler soll

jetzt zu Wort kommen, da er schon sehr viel Verkehrtes über

diese komplizierte Angelegenheit geschrieben und berichtet bekommen

hat.

Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist

unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und

Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist

in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große

Stücke geschnitten. Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist

unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und

Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist

in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große

Stücke geschnitten.

Man hat sie zum Teil zur Winterzeit

bei geeigneten Schneeverhältnissen talwärts getrieben und auch

am Schlitten befördert. In anderen Jahreszeiten wurden sie von

den Holzknechten in mühevoller und gefährlicher Handarbeit über

die mit minderwertigem Rundholz ausgelegten Fels- und Geröllgräben,

die sog. "Loitn" bergab geholzt. Eine verbesserte

Form dieser "Loitn" waren später die "Riese".

Das waren regelrecht ausgebaute Rutschbahnen. Weil es natürlich

nicht immer pfeilgrad bergab ging, bedienten sich die Holzknechte

vor der großen Trift auch häufig noch kleinerer Trifte, für

die man Nebenbäche durch eine "Schütz" oder Wehr "g'schwöllt",

also aufgestaut hat.

Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten

gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der

Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,

so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile

lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in

Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung

nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst

in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.

Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor

der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"

in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann

das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,

die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem

tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme

auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend. Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten

gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der

Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,

so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile

lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in

Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung

nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst

in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.

Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor

der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"

in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann

das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,

die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem

tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme

auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend.

|

|

|

Man

kann sich vorstellen, welch ungeheuer anstrengende und gefährliche

Arbeit es für die sog. Triftmeister war, mit langen Grießhaken

und Sapins, zum Teil halsbrecherisch im reißenden Wasser auf

Stämmen balancierend, möglichst viele Baumstämme mit der großen

Schwöllung in Gang zu bringen. Denn alles, was nach der etwa

2 Stunden anhaltenden Flut noch zwischen Felsen und Wurzeln

verkeilt oder ineinander in "Füchs`n" verzwickt dalag,

musste in wahrer Sauarbeit der Trift beim Nachräumen der großen

Sendung hinterhergeschickt werden.

Ganz genau ist es nie

gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den

ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km

betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden

Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis

zu 20 % einkalkulierte. Ganz genau ist es nie

gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den

ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km

betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden

Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis

zu 20 % einkalkulierte.

Einiges verklemmte sich unterwegs

hoffnungslos. Andere Stämme, die ankamen, waren böse mitgenommen

und entsprechend in der Qualität gemindert.

Die Lände in

Kramsach bestand aus einem raffiniert ausgeklügeltem System

verschiedener Rechen, Schleusen, Kanäle und Sandgitter. Trotz

dieser Einrichtungen, mit denen das bis zu 4 m lange Holz in

den verschiedenen Ausländeplätzen sortiert und gestapelt wurde,

hatten die Arbeiter auch dort schwerste Knochenarbeit zu leisten.

Nicht selten standen sie dabei wieder bis zu den Hüften im eiskalten

Wasser.

Die Abnehmer des Holzes waren, wie oben geschildert,

Silber-, Kupfer- und Bergbauminen des Inntals. Später kamen

auch in Kramsach selbst eine Schmelzhütte und ein Messingwerk

in Achenrain dazu.

|

|

|

Im 17. Jahrhundert wurde noch eine Glashütte

zum Nutznießer des Holzreichtums. Auch eine Kupferhütte bei

Brixlegg kam dazu. Eine Zeit lang wurde das Triftholz auch weiter

den Inn hinunter zu den Sudkesseln der Rosenheimer Salinen geflößt.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes

dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für

das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des

Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren

Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der

Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war

es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung

auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik

(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig

machte. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes

dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für

das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des

Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren

Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der

Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war

es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung

auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik

(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig

machte.

Die letzte Trift erfolgte 1966. Die Bevölkerung des

Tals der Brandenberger Ache musste noch einige Jahre einen harten

Kampf ausfechten, da die staatliche österreichische Kraftwerksgesellschaft

im Verlauf der Brandenberger Ache den Bau mehrerer Staustufen

mit Kraftwerken beabsichtigte, um die Stadt Kufstein mit Strom

zu versorgen.

|

|

|

Am 5. Jan. 1988 wurde das ganze wilde Tal dann

endlich zum Naturdenkmal erklärt. Störend sind jetzt nur noch

die wilden Zeltler und Griller im ansonsten unversehrten Revier.

Man

sollte sich allerdings vor Augen führen, wie sehr die Trift

die Bergnatur schon vor einigen hundert Jahren nicht nur verändert,

sondern auch ausgeraubt hat. Es war ja vor allem Laubholz für

die Verkohlung besonders geeignet. Und junges Laubholz hatte

bei den hohen Wildbeständen zur Zeiten fürstlichen Weidwerks

aber auch durch die Erosionen als Folge des radikalen Holzeinschlags

kaum noch Aussicht, den ursprünglichen Bergmischwald neu zu

beleben. Erst heute können wir an den Folgen des eigenen Raubbaus

an der Natur auch diese frühen Sünden und den Beginn allen Übels

erkennen.

|

Dem

Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich

eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten

Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums

in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der

nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart

für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis

österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols

abenteuerlichstes Wildwasser".

Dem

Wanderer durch das Tal der Brandenberger Ache eröffnet sich

eine Wald- und Bergwelt von der die Naturexperten in höchsten

Tönen schwärmen. Hans Gschnitzer, Direktor des Tiroler Volkskundemuseums

in Innsbruck: "Es ist eine der schönsten Landschaften der

nördlichen Kalkalpen". Hans Matz, Höhlenforscher und Lehrwart

für Bergsteigen: "Ein glanzvoller Höhepunkt im Erlebnis

österreichischer Schluchtlandschaften" und "Tirols

abenteuerlichstes Wildwasser". Die Voraussetzungen

für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,

bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt

auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in

dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.

Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man

auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert

zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen

Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln

gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein

Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die

Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa

von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz

nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.

Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr.

Die Voraussetzungen

für den Abtransport der riesigen Holzmengen durch eine Trift,

bei der die Stämme im Gegensatz zur Flößerei, lose und ungebündelt

auf dem Wasser stromabwärts schwimmen dürfen, ermöglichten in

dieser Zeit den notwendigen Umfang an Holz zu transportieren.

Um das Holz möglichst unbeschadet zu Tal zu bringen, kam man

auf die Idee, die Ache aufzustauen. Dies führte im 15. Jahrhundert

zum Bau der ursprünglichen Kaiserklause, im damals bayerisch/tirolerischen

Grenzgebiet. Dieses Bauwerk, das aus Felsbrocken und Holzriegeln

gezimmert war, staute den Flusslauf auf und konnte durch ein

Torsystem die gestauten Wassermassen freisetzen, mit denen die

Stämme zu Tal getriftet wurden. Diese Kaiserklause bestand etwa

von 1500 bis 1830. Die Reste dieses Bauwerks sind noch kurz

nach dem Forsthaus Valepp am Bachbett der Roten Valepp zu erkennen.

Das eigentliche Bauwerk existiert nicht mehr.  Damals gehörte

der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,

die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.

Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12

Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach

dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte

Klause gebaut.

Damals gehörte

der Wald dieser Gegend den Klöstern Tegernsee und Scheyern,

die mit den Tiroler Grafschaften Verträge abgeschlossen hatten.

Die Kaiserklause erreichte eine Stauhöhe von stattlichen 12

Metern. Erst 1833 wurde auf österreichischem Gebiet, die nach

dem bekannten Alpen- und Jagdfreund Erzherzog Johann benannte

Klause gebaut.  Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist

unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und

Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist

in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große

Stücke geschnitten.

Es ging also mit dem Holzeinschlag hoch oben im meist

unwegsamen Gelände am Berge an. Die Stämme wurden an Ort und

Stelle entastet, entrindet und je nach ihrer Bestimmung meist

in 4 m lange oder für Brennholz auch kürzere 1,80 bis 2 m große

Stücke geschnitten.  Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten

gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der

Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,

so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile

lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in

Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung

nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst

in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.

Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor

der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"

in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann

das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,

die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem

tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme

auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend.

Mit Hilfe dieser verschiedenen Beförderungsarten

gelangten die Baumstämme schließlich vor und auch hinter der

Klause an den Triftbach, wo man sie zu "Gantern" stapelte,

so dass man bei der Haupttrift nur ein paar Ketten oder Seile

lösen musste, um die Stämme in Richtung auf das Bachbett in

Bewegung zu setzen. Eine kleine Vorflut vor der Hauptschwöllung

nutzten die Holzarbeiter, um die Stämme im Bachbett möglichst

in Flussrichtung zu ordnen und die Formationen aufzulockern.

Noch vor der Haupttrift waren die Holzknechte bemüht, das vor

der Staumauer im Klaushof schwimmende Holz durch eine sog. "Überführungsrinne"

in das Bachbett unterhalb der Klause zu schleusen. Wurde dann

das Schleusentor endgültig geöffnet, ergossen sich die Wassermassen,

die vor der Klause auf 500 m Länge aufgestaut waren, in einem

tosenden Strom zu Tal. Auf diesem Strom bäumten sich die Stämme

auf, überstürzend an Felsen und gegeneinander schlagend.

Ganz genau ist es nie

gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den

ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km

betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden

Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis

zu 20 % einkalkulierte.

Ganz genau ist es nie

gemessen worden, aber der Weg zur Lände in Kramsach, für den

ein Stamm 6 bis 7 Stunden unterwegs war, dürfte an die 20 km

betragen. Wie es dabei in tiefen Schluchten und schäumenden

Stürzen zuging, zeigt allein schon, dass man Holzverluste bis

zu 20 % einkalkulierte.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes

dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für

das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des

Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren

Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der

Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war

es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung

auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik

(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig

machte.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts nahm der Anteil des Nutzholzes

dann stark zu. Kramsach wurde zum größten Umschlagplatz für

das Holz. Da aber die Schmelzhütten allmählich mit Hilfe des

Eisenbahnverkehrs immer mehr die Möglichkeit bekamen, ihren

Heizbedarf mit der ergiebigeren Steinkohle abzudecken und der

Anspruch auf die Qualität des Holzes immer größer wurde, war

es kein Wunder, dass die modernen Möglichkeiten der Talbringung

auf Forststraßen und mit den Hilfsmitteln der modernen Technik

(Lastwagen, Seilbahn etc.) die Trift immer weniger notwendig

machte.